私は、大阪市立大学でIVRをはじめ、鳥取大学では12年間、様々な手段に取り組み、国立病院機構大阪南医療センターを経て2018年9月より当院に勤務しております。

鳥取大学では先端画像・低侵襲治療センター(AIMIT)、大阪南医療センターでは低侵襲治療センターを開設し、今回、当院に低侵襲治療センター設立のため赴任致しました。

よりよい医療を提供し、地域の皆様へ貢献できるよう、チーム一丸となり取り組んで参ります。

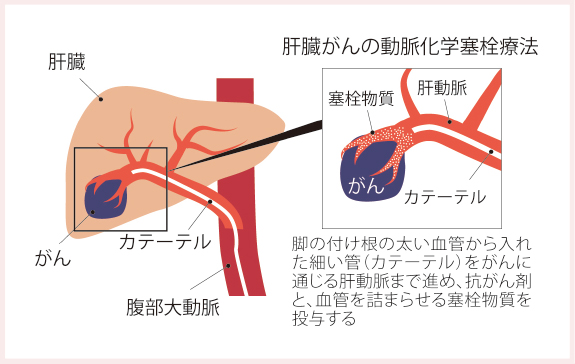

日本のIVRは肝臓がん治療の歴史とも言えます。カテーテルを腫瘍の栄養血管に進め、高濃度の抗がん剤に加えて血流遮断のため塞栓物質を注入します。いわば兵糧攻めともいえる治療です。

当初は肝臓がんが対象でしたが最近では様々な部位の悪性病変にも応用されています。私が医師となった昭和58年頃はカテーテルも非常に太く細い血管までは到達困難で、治療効果も限られていました。

現在では直径0.5mm近くのカテーテルも開発され、これを通じた治療が可能となったため、腫瘍の直前まで到達し、周囲組織に最小限の影響で選択的に治療を行うことが可能となってきました。

これとともに治療成績も向上し長期の生存が得られるようになってきました。この分野の多くの治療法が日本で開発され、とりわけ肝臓がんの治療では日本は最高峰の治療技術・成績を誇っています。

様々な外傷(転落・交通事故など)などにより生じる出血は死因の主なものとなっています。出血を止め全身状態を安定させることが外傷の処置では最も重要です。

この分野で重要な役割を果たすのがIVRです。主に足の付け根の血管を穿刺しカテーテルを挿入し出血している血管まで進め、詰め物(塞栓物質)をしたり、専用の器具(カバーステント)を挿入することにより止血を行います。

外科的には到達困難な部位の止血も血管を通じれば可能となります。工事現場でクレーン車がお腹にあたり血管がちぎれて出血している人に対して、カバーステントを留置し、血液の流れを保ったまま止血したこともありました。外傷ではありませんが、消化管の憩室出血や術後の動脈性出血にもこの塞栓術は効果を発揮します。

内科や外科医と連携し、他の方法では止血困難な場合には動脈塞栓術が選択されており、これが外科の治療成績も向上させています。

産後出血で記憶に残る例があります。朝の4時に他院で出産された女性ですが、挙児後に産道よりの出血が持続し、止血困難なため8時に搬送されました。搬送までに約4000ml近くの出血があり当院到着時にはショック状態で脈も触れず意識もありませんでした。早速、血管造影室に移送し大腿動脈からカテーテルを挿入し出血している子宮動脈まですすめ、塞栓術を行いました。直後より出血は止まり血圧が回復し、数日後には笑顔で挨拶にこられました。このような緊急症例はたくさんあり、IVRは患者の命を救うのに非常に役にたっています。

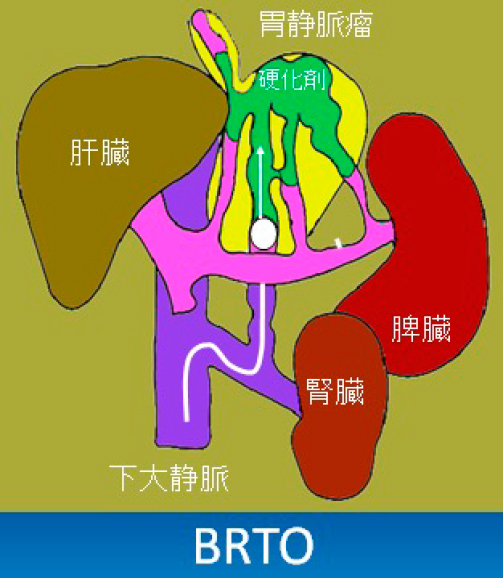

肝硬変になると腸から肝臓に栄養を運ぶ門脈と呼ばれる血管の血流が肝臓内へ流入しづらくなり、別の経路へ流れ出すようになります。このルートにできるのが静脈瘤と呼ばれるもので、破れると多量出血し吐血・下血により死亡の原因となってきます。

食道静脈瘤は内視鏡での治療が主体となりますが、胃や十二指腸、直腸、その他の消化管にも静脈瘤は発生し、これらの部位の静脈瘤は内視鏡での治療が困難なことも多くIVRの出番となります。足の静脈よりカテーテルを挿入し、静脈瘤の手前まで進め、静脈瘤の中を固める硬化剤を注入します。

この治療法はB-RTO(バルーン閉鎖下逆行性静脈瘤塞栓術)と呼ばれ日本で開発されました。治療効果が非常に高く現在では世界中で行われる治療法に成長しています。

この他にも、肝臓経由で静脈瘤を治療するPTS(経皮経肝静脈瘤硬化療法)なども行われており、IVRを用いればおおよそどの部位の静脈瘤治療も可能となっています。