理念

我々ツカザキ病院リハビリテーション科のスタッフは、患者様の全人間的復権にむけて以下のことを行っていきます。

- 患者様の尊厳を守ります。

- 最善なリハビリの提供を行うために、根拠のある知識・技術の習得に励みます。

- 個々の責任を全うし、チーム医療の実践に努めます。

リハビリテーション室の紹介

合計面積が1000㎡(テニスコート5面分)を超えるリハビリ室と、個室の言語聴覚室を6部屋完備しています。

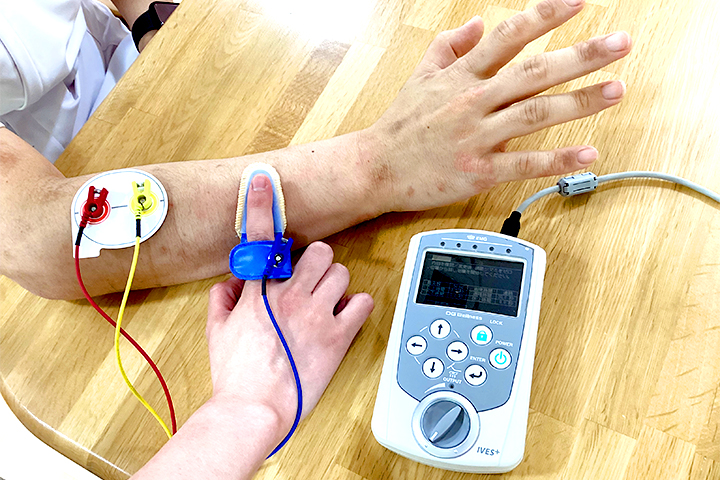

また、科学的根拠に基づいた最新医療機器も多数揃えています。下記の「最新医療機器」をクリックしてご覧ください。

施設基準

- ●脳血管疾患リハビリテーションⅠ

- ●運動器リハビリテーションⅠ

- ●呼吸器リハビリテーションⅠ

- ●廃用症候群リハビリテーションⅠ

- ●心大血管疾患リハビリテーションⅠ

- ●がん患者リハビリテーション料

ツカザキ病院の特徴

1. 超早期からのリハビリテーション

「病気が治ってから、リハビリは開始するもの」「安静が大事」という以前の常識が非常識になっています。

現在は、病気や怪我の治療とともに、可及的早期にリハビリを開始することが、その後の日常生活動作能力の向上を促進させると複数のガイドラインでも言われております。

主治医や看護師と密な連携を図り、HCU・SCUからの早期リハビリテーションの開始に努めています。

【入院からリハビリ開始までの日数】

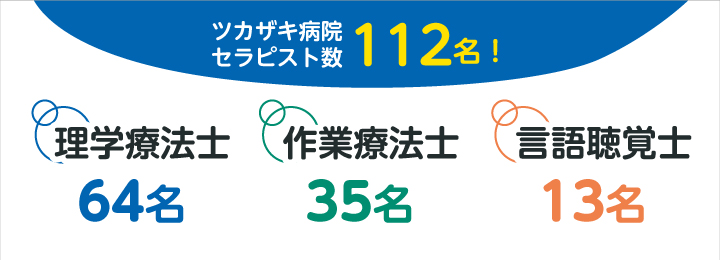

2. 充実したリハビリテーション

リハビリは、治療成績・根拠に基づいた治療選択に加え、特に練習量が機能回復を促進すると言われています。

一般的に急性期でのリハビリテーションの練習量は不足していると言われていますが、当院では必要な練習量を確実に実施できる体制を整えています。

また、獲得した日常生活動作を、看護師や介護者とともに入院中の生活の場である病棟において、速やかに実施していく事で日常生活動作能力の向上に努めております。

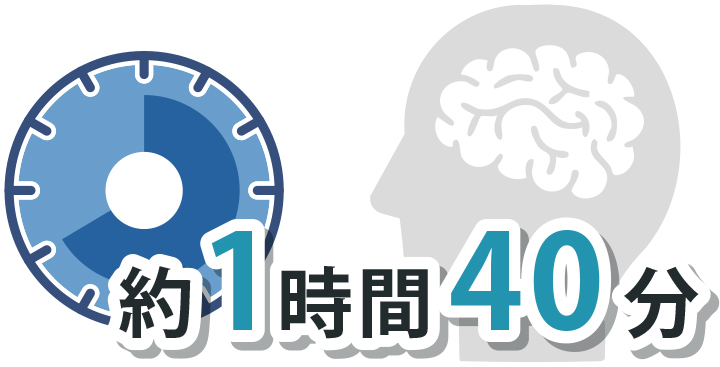

【患者さん1人当たりのリハビリ提供時間】

※急性期の脳疾患患者さんの場合

3. 継続的なリハビリテーション

患者さんの病態や怪我の状態にもよりますが、可能な限り休まず練習を続けていく事がその後の回復を促進するといわれています。

入院患者さんには日曜・祝日・お正月・ゴールデンウィークに関わらず、365日リハビリテーションの提供を行っています。

【全入院期間のリハビリ実施日割合】※急性期の脳疾患患者さんの場合

4. 専門特化したリハビリテーション

診療科ごとの高度な急性期疾患の治療に対応すべく、リハビリテーション科でも疾患ごとに専門チームを形成し、質の高いリハビリが提供できるようにしています。

※「▼」クリックで説明文表示

SCUにより早期にNsと協働したリハビリが開始されます。脳血管障害や神経難病、脊椎疾患などを対象としています。

知識や治療技術向上の為の勉強会、病棟スタッフとの連携、早期離床や自宅復帰に向けたADL練習を実施しています。 カンファレンスを開催し、より現状のADL動作能力を反映させた転帰先の決定が可能となっています。

整形外科一般外傷、肩や膝の鏡視下手術、人工関節などの術後の患者を中心にリハビリを実施しています。週に1回、画像カンファレンスと回診を実施し、医師・看護師・社会福祉士と連携しています。

また学会発表や研修への参加を積極的に行っています。治療成績の把握に努め、根拠に基づいたリハビリの提供を行います。

呼吸リハではCOPD・肺炎などを対象に、人工呼吸器からの離脱・体位ドレナージ・離床から自宅退院までガイドラインに基づいた治療を行います。

がんリハでは、病期に応じて周術期から緩和リハまで行ってます。術前の患者教育や術後呼吸器合併症の予防の為、早期離床・歩行を中心に行います。

虚血性心疾患、心不全、大血管疾患、開心術後、心肺停止蘇生後などリスクを伴う症例に対して医師や看護師と連携を取りながら介入をおこなっています。

急性期では運動療法に加えて多職種での患者教育を行います。外来リハビリでは、定期的に心肺運動負荷試験を行い、至適運動強度での有酸素運動を実施しています。

脳血管・循環器・呼吸器などの様々な疾患に対して、HCU・SCUより、早期嚥下訓練を実施し、適切な食事提供を行います。必要に応じて、嚥下造影検査を実施しています。

NST・口腔ケアチーム・歯科往診チームなどのチーム医療に積極的に取り組んでいます。院内勉強会を定期的に開催しています。

SCUより、発症後24時間以内に言語聴覚療法を開始します。

主に、失語・高次脳機能障害、構音障害に対して、治療訓練を行うとともに、患者・家族に早期からコミュニケーション支援を行います。

学術活動

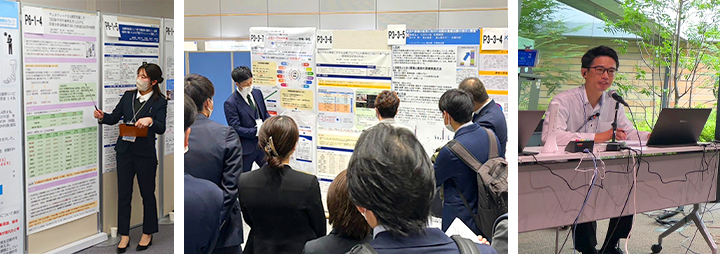

学会発表・協会活動

当科では、最新の知見を取り入れた質の高いリハビリを提供するため、学会発表や研修会への参加を積極的に行っています。日々の臨床と学術活動の両面から技術向上を図り、患者さんへのより良いリハビリ提供を目指しています。

また、リハビリ協会の活動にも参加し、地域のセラピストを代表してリハビリの発展に尽力しています。

| 2024/09/15 | 第35回兵庫県理学療法学術大会 |

| 2025/02/22 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第45回 研究大会 in 札幌 |

論文掲載

2025/11/20 【理学療法学】

回復期リハビリテーション病棟における脳卒中片麻痺患者のトイレ自立予測―スコアリングシステムを用いた検討―

2025/11/18 【The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine】

回復期リハビリテーション病棟における脳卒中片麻痺患者の平地歩行自立予測モデルの構築―ノモグラムを用いた検討―

2025/10/01 【理学療法学】

歩行支援ロボット練習を実施した脳卒中片麻痺患者における平地歩行自立時期を予測するノモグラムモデル

2025/08/01 【理学療法おかやま】

回復期リハビリテーション病棟における重度脳卒中患者の自宅退院予測―家族介護意向とADL改善度を踏まえた決定木分析による検討―

2025/08/01 【理学療法科学】

回復期リハビリテーション病棟における脳卒中片麻痺患者の平地歩行自立予測─スコアリングシステムを用いた検討─

2024/12/11 【理学療法科学】

ウェルウォークを実施した脳卒中片麻痺患者における歩行予後予測因子についての検討─決定木分析による検討─

市民公開講座の実施

市民公開講座を通じて、地域住民の皆さまにリハビリの専門知識をわかりやすくお伝えし、健康増進や予防活動にも力を入れています。

2024/03/16 第8回市民公開講座 「今日から始める転倒予防”転ばぬ先の○○!?」

その他取り組み

専門学校への講師派遣を行っております。現場で活躍するスタッフが学生の皆さんに直接伝えることで、より実践的な学びの場を提供しています。

取得資格・施設認定

- 認定理学療法士:6名

(脳卒中・運動器・脊髄障害・呼吸器 - 認定言語聴覚士(失語・高次脳):1名

- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士:1名

- 3学会合同呼吸療法認定士:5名

- 心臓リハビリテーション指導士:3名

- NST専門療法士:1名

- 臨床実習指導者講習会修了者:理学療法18名、作業療法13名

- がんリハビリテーション研修過程修了:7名

- 臨床実習指導施設認定(作業療法)

部長

ヒロセ トモフミ

廣瀨 智史

専門医 etc:

- 日本脳神経外科専門医

- 厚生労働省認定卒後臨床研修指導医

医長

ショウノ フミエ

庄野 文恵

専門分野:

内科一般

専門医 etc:

- 日本形成外科学会専門医

- 日本リハビリテーション医学会専門医・指導医

- 日本専門医機構認定内科専門医

- 医学博士

- 厚生労働省認定卒後臨床研修指導医

医員

オオツキ ゲンタ

大槻 玄太

専門医 etc:

- 日本リハビリテーション医学会専門医