TAVI・大動脈弁狭窄症について

はじめに

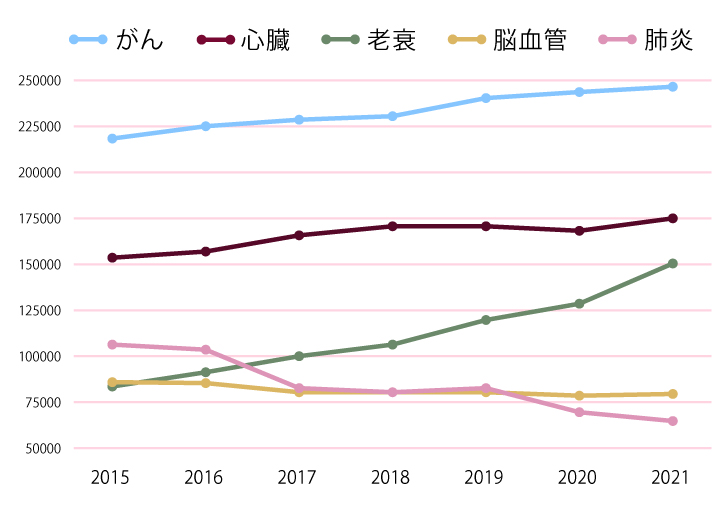

日本人の高齢者が亡くなる理由で2番目に多い理由として、心臓病が挙げられます。その心臓病の1つである「心臓弁膜症」のなかには、多くの「がん」よりも残りの命が短いと見積もられてしまう恐ろしい状態となっていることがあります。

引用:2023年 厚生労働省 人口動態調査結果より

大動脈弁狭窄症とは?

心臓弁膜症の中でも、「大動脈弁」が固く変性し狭くなった状態を「大動脈弁狭窄症」といいます。高齢の方にとっては非常にありふれた病気で女性の喫煙率よりも少し多いくらい(10人に 1人以上 )という事が報告されています。前述の「がん」より残りの命が短い心臓病のひとつで、ご高齢の重度の大動脈弁狭窄症の方は、一般的な「がん」患者さんよりも短命であると考えられています。

大動脈弁とは心臓の出口にあたる弁で、心臓を形作っている中でも重要部分です。

ただし、強い圧力の変化を調整している扉でもあり、変性を起こしやすい特徴があります。

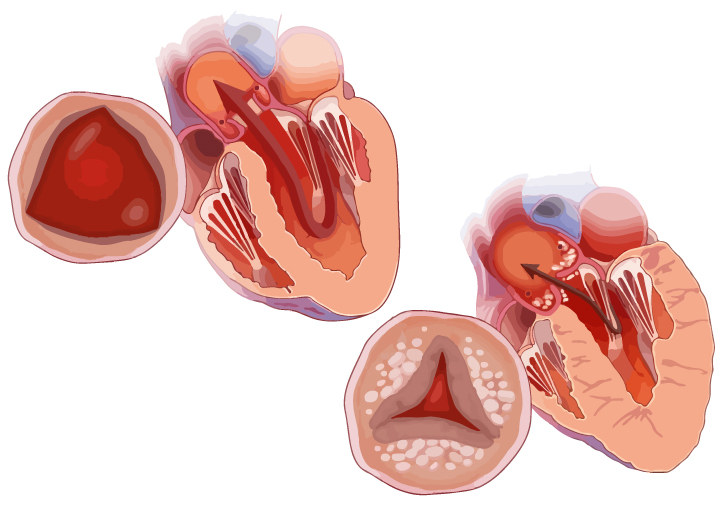

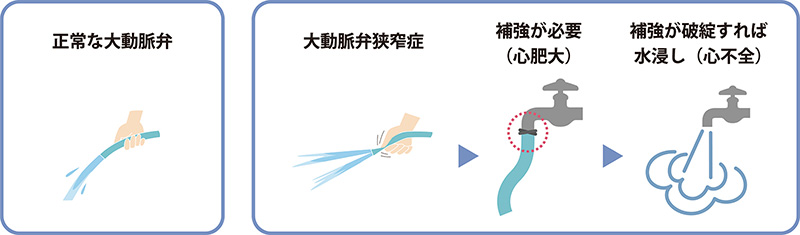

正常の大動脈弁は図のように1円玉ほどの大きさに開き血液を吐き出します。しかし、変性が起こると、弁の石灰化(弾力が失われて硬くなる)により、重度の方は鉛筆程度の太さにしか開かなくなります。

引用:弁膜症治療のガイドライン(2020年改訂版) 日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会

Medtronic Europe, DIAGNOSIS AND PATIENT SELECTION AORTIC VALVE STENOSIS TREATMENT SAVR OR TAVI

大動脈弁狭窄症になると、左図のような正常時に比べて出口が狭いため、通常よりも大きな力で血液を送り出す必要があります。そうすることで心臓は徐々に病的な肥大化(筋肉の厚みが病的に増してしまった状態)肥大化し、血液をため込むためのスペースや柔軟性がなくなってしまいます。

血液を吐き出せない、ため込めなくなると血の巡りが悪くなり、下記の症状が発生します。

・息切れ

・失神

・胸痛

また、ひどい場合は血液が肺にあふれかえることで呼吸困難に陥ることもあります。

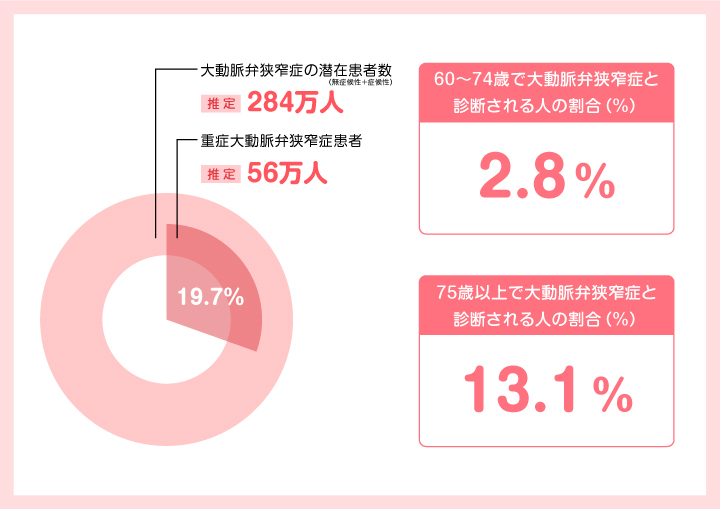

大動脈弁狭窄症は前述のとおり「年をとる」ことによりなりやすくなり、60-74歳で数%程度しかいない大動脈弁狭窄症の患者さんも、75歳以上となるとゆうに10%を超えるようになると考えられています。日本の60歳以上の大動脈弁狭窄症の患者数は約284万人、そのうち手術を要するような重度の患者数は約56万人と推計されますが…実際に治療を受けることができる人は数%程度しかいません。なぜかというと、息切れなどがあっても 『年のせい 』と思ってしまう・思われてしまうなどの様々な要因で、この心臓病の診断までたどりつけない事が考えられています。

引用:エドワーズライフサイエンス株式会社, 大動脈弁狭窄症の診断

国立研究開発法人国立がん研究センター, がん統計, 喫煙率

治療について

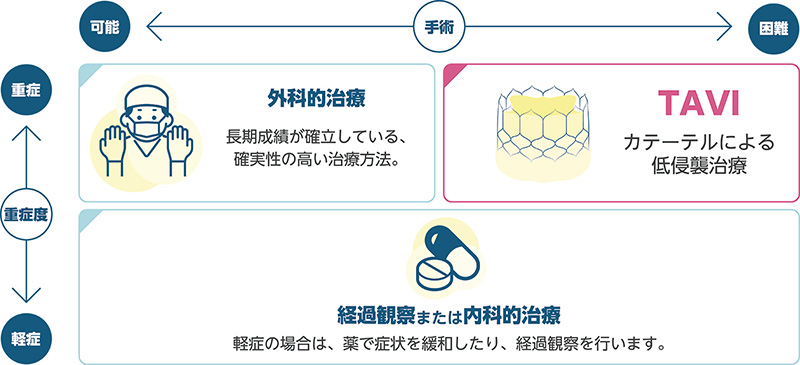

大動脈弁狭窄症の治療は病気の進行によって異なります。

比較的軽度な症状の場合は経過観察や飲み薬で症状を緩和する内科的治療を行います。

ただし、飲み薬では根本治療ができません。そのため、症状がみられるようになったら根本治療へと切り替えます。

根本治療は大きく2つに分けられます。

・外科的治療(SARV)

・カテーテル治療(TAVI)

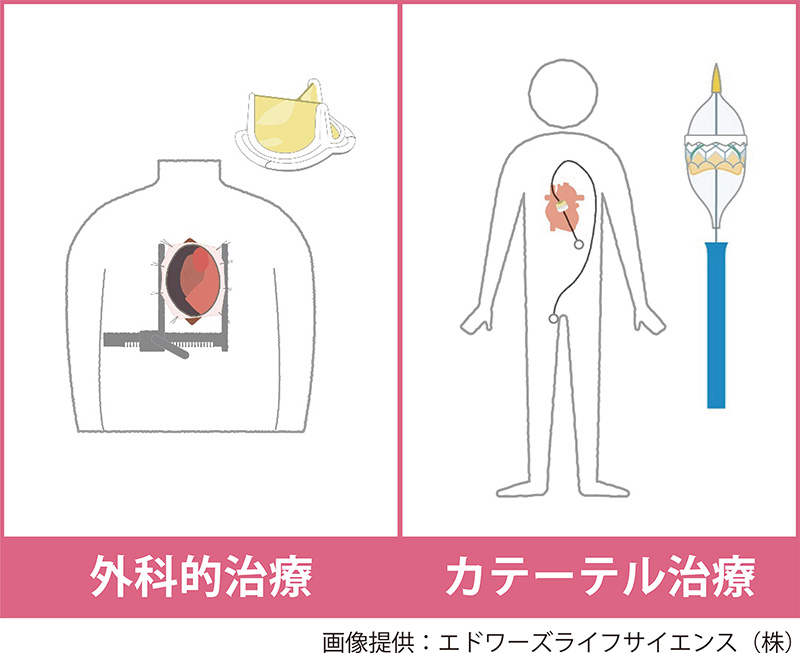

外科的治療とは、いわゆる開胸手術と呼ばれるもので、人工心肺で心臓や肺の機能を機械に任せて心臓を止めて行う治療になります。体の状態によっては小さな傷で治療可能なMICS (minimally invasive cardiac surgery, 低侵襲心臓手術)と呼ばれる手術が検討されます。

一方、TAVI(カテーテルという医療用の細い管を使用する治療法)は、胸を開いたり、人工心肺を使う必要がありません。

多くが足の付け根の太い血管から小さく折りたたんだ人工弁をカテーテルにのせ、大動脈を経て心臓まで運び、適切な部分で人工弁を広げる治療になります。血管が大きく曲がっている、大動脈の変性が強い場合は足の付け根ではなく、心臓の先端(心尖部)などの別の部分からカテーテルを挿入する治療方法を提案します。

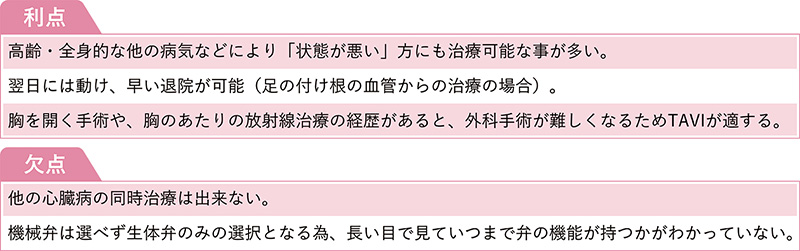

カテーテル治療の利点・欠点

カテーテル治療の大きな欠点は、歴史の浅い治療であり、どれだけ弁の機能が保持されるかが不明な点になります。カテーテルは折りたたんで心臓まで運んでいくという都合上、生体弁と呼ばれるウシの心臓の部品などを加工した弁しか選べません。外科的治療の生体弁は、古典的には『10年』が性能保持の期間と言われていましたが、手術治療の技術進歩・弁の性能向上なども手伝ってか10年経過しても8~9割の方は問題ない状態を維持できています。

TAVIについては、10年未満の単位では外科的な生体弁と比べても同等かそれ以上かといった性能保持状態であることがわかっています。また、乗り越えなければならない危険として、少ない確率ですが合併症も挙げられます。

カテーテル治療最中に考えられる合併症

以下はTAVI の合併症(TAVI のリスク)になります。『命を延ばす』『生活の質をよくする』など目的があって行う治療ですが、残念ながら危険は0%にできないのが実情で、この治療を受けるにあたって乗り越えなければいけない合併症(リスク)の率になります。詳しくお伝えします。

TAVIは血管や心臓の中に比較的太いカテーテルを入れて行う治療であり、治療が必要な出血が1割強の方にみられます。 また、血圧の変動が大きく、造影剤を使用する治療であることから急性腎障害とよばれる多くは一時的な腎機能の低下が1割程度(9.3%)の方にみられます。 心臓は電線で連携して動いていますが、その電線に近いところに人工弁を入れるため電線が傷んでしまうことがあります。脈がゆっくりな状態が続く場合にペースメーカー治療が必要になり、1割弱(8.5%)の方に見られます。 様々な要因があり、場合によっては開胸手術へと変更となる場合もあります。

引用:Yamamoto M, et al. Cardiovasc Revasc Med 2019;10:843-851.

【文責 萩倉新】