はじめに

糖尿病網膜症はどんな病気?

持続する高血糖により網膜血管が傷んでしまい、眼の中にさまざまな病変が生じて、最終的に重篤な視力障害にいたる病気です。後天的失明原因の主要疾患です。

症状は?

網膜血管が傷んで血管から血液成分が漏れ出してくる段階が単純網膜症です。

網膜血管の傷みがひどくなり、血管が詰まってしまう段階が増殖前網膜症です。

本来は眼の中にはない、異常な血管(新生血管)やかさぶたの様な膜(増殖膜)が発生し、眼の中の透明なゼリー状の組織(硝子体)まで病変が及ぶ段階が増殖網膜症です。

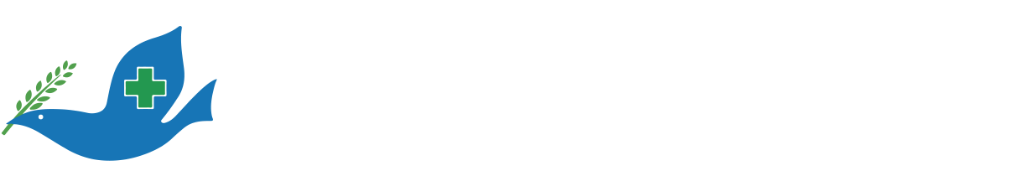

新生血管から出血(硝子体出血)したり、増殖膜が網膜を引っ張って網膜剥離(牽引性網膜剥離)になったりして、重篤な視力障害に至ります。(左図)また、どの段階においても、網膜の中で物を見るのに一番重要な黄斑部がむくむ(黄斑浮腫)と視力が低下します。(右図)

治療法は?

単純網膜症の段階では、血糖や血圧をしっかりコントロールすることが大切になります。

血管閉塞が見られるようになる(増殖前網膜症)と、閉塞部位にレーザー光線を当てて、増殖網膜症への進行を予防します。

増殖網膜症になると、レーザー光線を網膜全体に当てる治療(汎網膜光凝固)が必須になり、硝子体出血や牽引性網膜剥離に対しては、出血や増殖膜を除去する硝子体手術を行います。

黄斑浮腫には、薬剤の注射、レーザー治療や硝子体手術を行います。

最後にお願いです

網膜がいったん障害されると、どんな最善の治療を行っても回復は困難ですので、予防が一番大切です。

糖尿病網膜症は末期になるまで自覚症状がでないことも多いので、かならず定期的に受診してください。

糖尿病網膜症について

| 田淵 | ツカザキ病院眼科の糖尿病網膜症の責任者として専門的に診療を担当されて、もう随分経過しました。 その間で患者さん側に何か変化はありましたか? |

|---|

| 大原 | 患者さんが増えました。病院の規模が大きくなったのもありますが、糖尿病の患者さんが増えているのも原因だと思います。特に若年者の重症例は増えているように思います。 |

|---|---|

| 田淵 | 大原先生自身にも変化があったと思いますが。 |

| 大原 | いろいろ勉強させていただき、対応できる範囲が広がりました。 |

| 田淵 | 僕らが横で見ていて感じるのは、本当に根気のいる診療分野だなという事です。 侵襲的治療の中心であるレーザー治療は、あまり患者さんに人気がないですよね。 |

|---|---|

| 大原 | 進行した網膜症に対するレーザー治療は、重篤な視力障害に至る可能性を有意に減少させることは明らかになっています。 しかし、進行した網膜症でも自覚症状のない患者さんもいらっしゃいますので、なぜ治療が必要なのかを検査所見をみてもらいながら丁寧に説明するよう心がけています。 レーザー治療は、痛いので患者さんは嫌がります。 |

[ 増殖糖尿病網膜症の治療前とレーザー治療後の写真 ]

治療前写真では一見すると出血以外の変化がはっきりしないが、治療前FA(フルオレセイン蛍光眼底造影検査)では、白い造影剤が網膜全体に異常に漏出していて、血管の透過性が亢進している事と、真っ黒に抜けて見える毛細血管途絶領域(無還流領域)が複数発現している事が分かる。

この症例に対して、視力を司る網膜の中心部以外の網膜全体に対してレーザー治療(汎網膜光凝固術)を行った後の所見がレーザー治療後の写真である。この症例はレーザー治療によって網膜症の悪化を抑制する事に成功した。

| 田淵 | 「将来」悪くなるのを「今を」犠牲にして「抑制する」という事ですから、患者さんにとっては、なかなか理解しにくい背景がありますね。レーザー治療はパターンスキャンレーザーの導入で多少楽になったんでしょうか。 |

|---|---|

| 大原 | パターンスキャンレーザーは、高出力短時間照射を特徴とするレーザー装置です。従来レーザー装置よりも短時間で痛みも少ない網膜光凝固が施行できます。 ただし、従来レーザーと同じ凝固数だと効果は低いという報告もありますし、重症例での効果にもやや疑問符がつきます。適切な凝固数等の結論は出ていませんので、慎重にしています。 |

| 田淵 | なるほど、ある程度の進歩はあったと言えるわけですね。 それでは、糖尿病網膜症のこれだけは知っておかなければならない基本的事項について、簡単に説明して頂けますか。HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)と罹病期間との関係についてもお願いします。 |

|---|---|

| 大原 | 高血糖、高血圧は強力な網膜症の悪化因子です。 厳格な血糖コントロールは網膜症の発症、進展を抑制します。罹病期間も網膜症の悪化因子です。罹病期間は人為的にはどうにもならないですが、初期の血糖コントロールの状態が、その後もずっと影響を及ぼします。 網膜症の無い時から、しっかり血糖コントロールすることが大事ですし、現在血糖コントロールが良いからといって、網膜症が発症、進展しないわけではありませんので、必ず定期受診して頂きたいと思います。 |

検査について

| 田淵 | 診断のために必要な検査というものはどんなものがありますか? |

|---|---|

| 大原 | 視力検査などの眼科一般検査、眼底検査です。 現在、検査機器の進歩も目覚しく、散瞳しなくても広範囲の眼底写真が撮影できます。 ただし、解像度の問題もあり、やはり散瞳して、細隙灯顕微鏡で前置レンズ下に眼底を見させていただきますので、車での来院は控えていただきたいです。 また、黄斑浮腫の治療においては、OCTは欠かせません。OCTは網膜の断層像、特に黄斑といって、物を見るのに一番重要な部位の断層像を撮影する機器です。 以前に比べると、かなり解像度が良くなり、詳細に黄斑部の状態がわかります。後、蛍光眼底造影検査です。網膜の血流や血管の状態が詳細に分かります。 ただ、眼底写真やOCTのような侵襲のない検査と違い、造影剤を使う検査になりますので、できるだけ必要がなければ検査をしないようにしていますが、網膜症の診断、治療方針の決定に不可欠な検査だと思いますので、必要があれば施行しています。 |

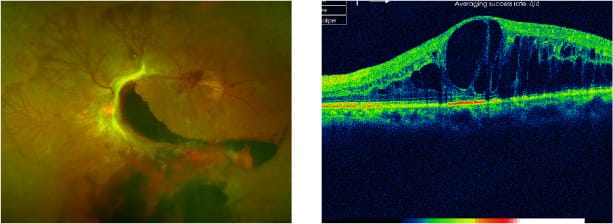

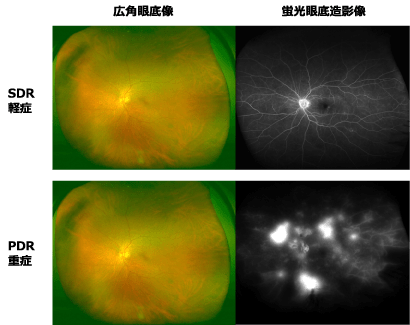

[広角眼底カメラによるカラー眼底像と蛍光眼底造影像]

広角眼底像(左列)では、軽症の糖尿病網膜症(SDR)と重症の糖尿病網膜症(PDR)はぱっと見ただけではあまり違いがないように見えます。一方、蛍光眼底造影像(右列)では、PDRにだけ数多くの白い雪玉に見える蛍光剤の漏出点、すなわち網膜血管の変性所見(新生血管化)を認めます。蛍光眼底造影検査が、ショック症状の副作用があるにも関わらず糖尿病網膜症の臨床にとって非常に有用である事がよく分かる症例写真です。

| 田淵 | 造影検査での注意点や費用について説明してもらえますか。 |

|---|---|

| 大原 | 一番はアレルギーです。アナフィラキシーショックでは生命に危険が及ぶ場合がありますので、救急処置の準備をした上でないと施行できません。当科でも、救急処置キットを常備しています。院内の連携も大事だと思います。 そのほか、嘔気、嘔吐もありますが、これはだいたい一過性のものです。 蛍光眼底造影検査の費用は5千円程度です。その1割から3割の自己負担です。 |

| 田淵 | 造影検査は、確かに生命に危険が及ぶ場合がありますから、小さな眼科組織では施行しにくい検査ですね。でもきちんと検査するためには必ず必要ですね。 |

| 大原 | アナフィラキシーショックが起こった場合に、適切に処置、治療しないと生命の危険があるため、確かに個人医院などでは施行しにくい検査です。 |

| 田淵 | 黄斑浮腫という病態は先生の臨床テーマでもありますが、その病態について解説していただけますか。 |

| 大原 | 黄斑とは網膜の中で物を見るのに一番重要な部位です。黄斑部は網膜の中でも特殊な構造をしており、浮腫が起こりやすいのですが、この黄斑部が浮腫を起こす、つまり腫れてしまっている状態です。視力が低下していきます。糖尿病による変化で起こりますが、他の疾患でも起こります。 |

治療について

| 田淵 | 注射治療はどんなものなんでしょうか。薬価が非常に高く、繰り返して行わなければならない点について先生のお考えをお聞かせ下さい。 |

|---|---|

| 大原 | 血管内皮増殖因子(VEGF)という物質があります。これは、強力な血管透過性亢進と血管新生の作用を持つ物質ですが、増殖網膜症や黄斑浮腫では、このVEGFの眼内での濃度が上昇しています。 このVEGFを阻害する薬を、眼内に注射する治療です。黄斑浮腫の治療薬として、たいへん注目されています。 現在は、ルセンティスおよびアイリーアという薬が認可されており、これらの薬を眼内に注射することが糖尿病黄斑浮腫の標準治療となっています。 有効な薬であることは間違いないのですが、非常に高価であることと繰り返しの投与が必要で、患者さんの負担の面、医療財政の面からも少し問題があるとは思っています。 他の治療方法を組み合わせて、注射回数を減らすことができるかというのが課題です。 |

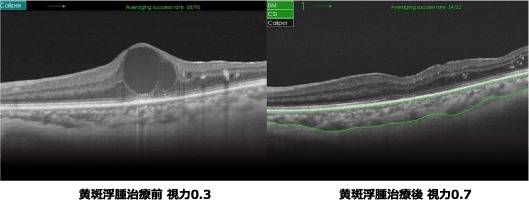

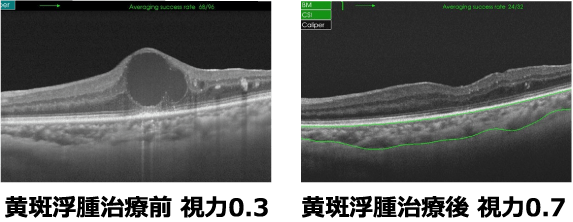

治療前の写真では、図の中央部が山なりになっていて、嚢胞が形成されている事が一目瞭然です。

治療後には、治療前とは逆に盆地状の形状になっています。これが本来の黄斑部(目の中心部)の構造に近い構造です。

抗VEGF剤硝子体注射治療によって、視力は治療前0.3から治療後に0.7まで回復しました。

| 田淵 | 一方で、黄斑虚血という状態もありますよね。これもまた厳しい状態ですよね。 |

|---|---|

| 大原 | 血管障害が進行すると毛細血管が閉塞していきますが、黄斑部でこの血管閉塞が起こっていくと虚血性黄斑症になります。限局した閉塞では視力は維持されていますが、ある程度進行すると視力が下がってしまいます。現在のところこの病態に対する有効な治療方法はなく、回復不能です。 |

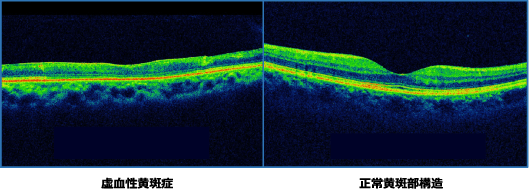

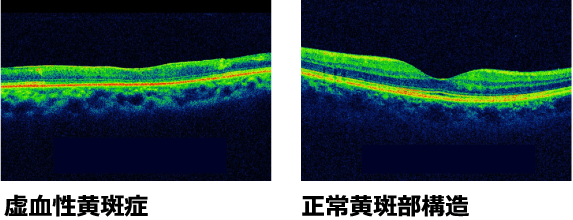

[ 糖尿病網膜症による虚血性黄斑症と正常黄斑部 ]

虚血性黄斑症眼では、正常黄斑部に比較して全体に網膜が薄くなり、なだらかに盆地状となる正常黄斑構造がほぼ消失しています。このような虚血性黄斑症では重篤な視力障害が恒久的になります。

前増殖網膜症について

| 田淵 | さて、糖尿病網膜症の進行で、最初にレーザー治療の選択になる前増殖網膜症について詳しく解説して下さい。 |

|---|---|

| 大原 | 持続する高血糖により、血管が障害されます。まず、血管透過性の亢進する段階が単純網膜症、微小血管が閉塞、消失していく段階が増殖前網膜症です。 この増殖前網膜症の段階から治療が開始されます。具体的にいうと、血管が閉塞したところ(無灌流領域)にレーザーを打ちます。広範囲に無還流領域が認められる場合には、眼底全体にレーザーを打ちます。 さらに進行すると、新生血管といわれる異常血管が出てきます。増殖網膜症の段階です。この増殖網膜症に至るのを抑制するのが治療目的です。 |

| 田淵 | 先生の長年の経験では、レーザーでコントロールできたと思う方の割合はどんなもんでしょうか。 |

| 大原 | 残念ながら来なくなってしまう患者さんもいらっしゃいますし、経過も長いので難しいですが、7~8割くらいは維持されているのではと思っています。 ただ、今後進行していく可能性もありますし、血糖コントロールの状況でも大きく変わってきます。 やはり、血糖コントロールの良い方は、定期的にきちんと受診してくれる方も多いので、進行があっても、レーザーを追加することでコントロールできている場合がほとんどだと思います。 |

| 田淵 | ご本人さんの自覚症状的にはどうでしょうか。 |

| 大原 | 黄斑浮腫などを合併していないなら、自覚症状はほぼありません。 先に述べたことにつながりますが、自覚症状がないので来なくなってしまう患者さんもいらっしゃいますが、網膜症は進行している場合がありますから、必ず定期的に受診していただきたいです。 |

手術について

| 田淵 | その次の段階に進むといよいよ増殖網膜症という状況になって、硝子体手術が必要になる事が多くなります。 その手術適応について先生のお考えをお聞かせ下さい。 |

|---|---|

| 大原 | 以前は遷延する硝子体出血、黄斑部に及ぶ牽引性網膜剥離が手術適応でしたが、網膜剥離がなくても増殖膜の牽引が黄斑部へ及ぶようなものも適応になるかと思います。 また日本では、黄斑浮腫に対しても、硝子体手術が施行されることがあります。硝子体手術の機械や器具、技術の向上により、一昔前よりもやや適応が広くなっています。 レーザー治療のされていない硝子体出血も、依然よりはあまり待たずに早期に手術する傾向にあります。僕もそのようにしています。 |

| 田淵 | 硝子体手術はどうですか、患者さんは術中、問題なく受けてくれますか? PDRの手術となるといろいろ手技も複雑になる気がしますが、どんな事を一般的に行うのか説明してもらえますか。 |

| 大原 | 先に述べたように、手術技術、器具の進歩で以前より、手術時間が短くなりました。ほとんどの患者さんは問題なく受けてくれます。 眼内の出血で濁ってしまった硝子体をできるだけきれいに切除除去し、網膜上の増殖膜もできるだけきれいに切除します。 黄斑浮腫がある人は、内境界膜という膜を剥離除去することがあります。手術終了時の眼の中の状態によっては、空気や、ガスまたはシリコンオイルなどを眼内に注入することがあります。 また、増殖糖尿病網膜症で硝子体手術をする場合は、ほとんどの方は白内障手術も同時に施行しています。 |

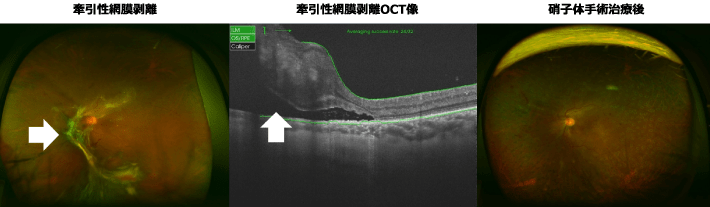

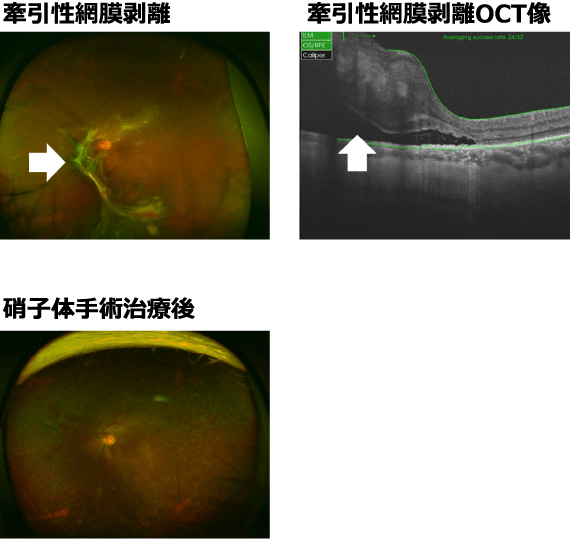

[ 重症糖尿病網膜症で生じる牽引性網膜剥離に対する硝子体手術治療 ]

牽引性網膜剥離は、糖尿病網膜症が極度に進行した場合に生じる病態です。

図の中央部の赤丸(視神経乳頭)から下方に太い帯状の増殖膜(白矢印)が張っているのが分かります。

Swept -Source OCT像(高深達OCT)では、このような分厚い膜状変化の場合でも網膜中心部(黄斑部)の剥離像(白矢印)が明確に検出できます。

この症例は、硝子体手術を施行し、汎網膜光凝固術も併用しました。その結果、写真でお示しするように網膜の復位が得られ、糖尿病網膜症の悪化も抑制する事ができました。

| 田淵 | 厳しい状況からの手術になると、下向き姿勢を術後に取らないといけないので、そのあたりも苦しい事はあると思いますが。 |

|---|---|

| 大原 | 手術終了時にガスや空気を注入すると術後に下向き姿勢にならないといけなくなります。 術後の網膜剥離を予防するために、そのようにして頂くことがほとんどです。 下向き姿勢は、本当につらく大変なことですので、そうならないのが一番ですが、細心の注意を払っていても、それらを注入しなければいけない状況になりえます。 患者さんには申し訳ありませんが、ご理解頂きたいです。 |

| 田淵 | 患者さんに病気の持つ深刻さと、何をすれば良いのかという正確な情報の両面がきちんと伝わる事が 大原先生の切なる願いだと思うんですが、そのために先生が心がけていることを教えて下さい。 |

| 大原 | 丁寧な説明です。 できる限り、検査所見などもみてもらいながら、ご理解頂けるまで根気強く説明しています。 硝子体手術が必要な患者さんに対しては、時間をとって特に丁寧に説明するようにしています。 |

今後について

| 田淵 | 大原先生が現在中心になって取り組まれている、黄斑浮腫治療のための臨床研究について教えて下さい。 |

|---|---|

| 大原 | 黄斑浮腫で硝子体手術を施行しても、すべての人に効果があるわけではなく、また再発してくる人もいます。また効果が出るまでも非常に時間がかかります。そこで既存の内服薬を併用することで、浮腫の早期消退や、再発予防が得られないかを調べています。また、先に述べたように黄斑浮腫の治療はルセンティスやアイリーアなので、非常に高価な薬を繰り返し投与する、それも眼内に注射するということですから、負担が大きいです。既存の治療方法と組み合わせて、いかに治療回数を減らし、視力を維持向上されられるかというのがテーマです。 |

| 田淵 | この領域は正直20年ぐらいははっきりとした進歩がない領域ですから、地道な研究がいつか花開く事をツカザキ眼科として希望しています。頑張って下さい。 |

|---|---|

| 大原 | がんばっていきたいと思います。 |

| 田淵 | ツカザキ眼科の重症糖尿病網膜症の責任者として、先生の描く未来像を教えて下さい。 |

|---|---|

| 大原 | 現在のところ糖尿病が治らない病気である以上、糖尿病網膜症も一生向き合っていかないといけない病気です。 最先端の治療を提供し、一人でも多くの方が、失明という最悪の状況にいたることなく、生涯にわたり、生活していくに十分な視力を維持できるように微力ながらも頑張っていきたいです。 また、臨床研究の方も、当院から世界に向けて、何かを発信できるようになればと思います。 |

診察を希望される方へ

散瞳検査(車の運転はできません)が必須です。

手術などの治療が毎日午後あるため、朝8時から11時頃までを初診受付時間とさせて頂いております。ご協力お願いします。

セカンドオピニオンにも対応致します。